結婚式の費用はどれくらいかかる?相場と平均金額を徹底解説

結婚式の費用は、新郎新婦にとって大きな関心事のひとつです。「いくらかかるのか」「何にどれくらい使うのか」といった疑問を持つ方は多いでしょう。一般的に、結婚式の費用は数百万円単位になることが多く、全国の相場を見ると平均250万円〜350万円程度が一般的です。

ただし、ゲストの人数や会場のグレード、演出のこだわり度によって、金額は大きく変わります。

費用を考える際には、単純に「高い・安い」で判断するのではなく、「何にどれだけの価値を感じるか」が重要です。例えば、大規模な披露宴を行う場合は当然コストがかさみますが、少人数婚や家族だけの会食スタイルにすれば、大幅に費用を抑えることも可能です。

また、最近では写真だけのフォトウェディングや、小さなレストランでのアットホームな結婚式も人気を集めています。

ここでは、結婚式の費用の背景や相場データ、20代・30代の結婚式事情について詳しく解説していきます。

結婚式の費用はなぜ高い?その背景と考え方

結婚式の費用が高額になる理由は、会場費、料理、衣装、装飾、写真、演出、引き出物など、多岐にわたる要素が含まれるためです。それぞれの項目に高品質なサービスが求められるため、単価も高くなります。

特に、会場費と料理は結婚式費用の中でも大きな割合を占めるため、こだわるほど金額が上がります。例えば、一流ホテルや専門式場での挙式は格式があり、スタッフのホスピタリティも充実していますが、その分費用は高くなります。

一方で、レストランウェディングやゲストハウスを利用することで、比較的コストを抑えながらオリジナリティのある結婚式を実現できることもあります。

また、結婚式業界には「ブライダル価格」という概念があり、通常よりも高めの価格設定がされているケースがあります。たとえば、通常のフラワーアレンジメントとウェディング用の装花では、同じボリュームでも価格に差があることが多いのです。

これは、結婚式では一生に一度の特別なイベントとして、より高いクオリティが求められるためです。

費用がかかる一方で、結婚式は新郎新婦や家族、友人にとっての大切な思い出となります。そのため、単純に安さを求めるのではなく、「どこにこだわるか」「何を大切にするか」を考えながら予算を組むことが重要です。

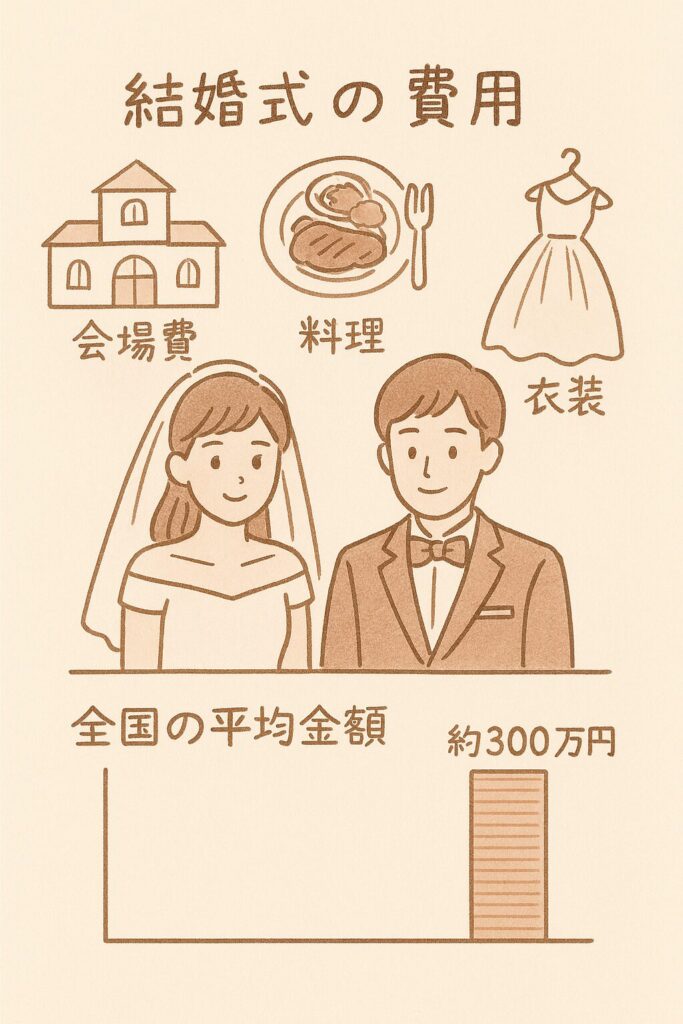

平均的な結婚式費用はどのくらい?全国の相場データ

結婚式の費用は地域やスタイルによって異なりますが、全国平均では約300万円とされています。ただし、この金額はゲストの人数や選ぶプランによって大きく変動します。

例えば、首都圏や大都市圏では平均350万円前後になることが多く、特に高級ホテルや専門式場では400万円以上になるケースもあります。一方で、地方都市や郊外では比較的コストを抑えられ、200万円〜250万円程度で挙式・披露宴を行うことも可能です。

また、ゲストの人数によっても費用は変わります。少人数の家族婚(10〜30人程度)なら100万円台でも可能ですが、100人以上の大規模な披露宴では500万円以上かかることも珍しくありません。

さらに、最近では「一人当たりの費用」を基準に考えるカップルも増えています。例えば、1人あたりの料理やドリンク、引き出物のコストを計算し、ゲストの人数を調整することで、無理なく理想の結婚式を実現できるでしょう。

このように、結婚式費用の相場を知った上で、希望するスタイルに合ったプランを選ぶことが大切です。

20代・30代の結婚式事情――費用の傾向と違い

結婚式の費用は、新郎新婦の年齢によっても違いが見られます。20代のカップルと30代のカップルでは、費用の使い方や優先順位に違いがあるのです。

20代のカップルは、予算を抑えながらも「自分たちらしさ」を大切にする傾向があります。例えば、DIYで装飾を手作りしたり、友人のカメラマンに写真を撮ってもらったりすることで、費用を削減しながら温かみのある結婚式を演出することが増えています。

また、フォトウェディングを選択し、披露宴は行わないスタイルも人気です。

一方で、30代のカップルは「質の高いサービス」を求める傾向があります。

ゲストへのおもてなしを重視し、料理や会場のグレードにこだわるケースが多いのが特徴です。特に、家族や職場関係者を招くことが増えるため、フォーマルな雰囲気の結婚式を選ぶことが多く、その分費用も高くなりがちです。

また、20代のカップルは結婚式の費用を親が一部負担するケースも多いですが、30代では自分たちで全額支払うことも一般的です。収入の安定した30代は、ローンを組まずに貯蓄から支払うケースも増えており、そのため費用の総額が高くなる傾向にあります。

このように、結婚式のスタイルや予算の考え方は年齢によって変わるため、自分たちの価値観やライフスタイルに合った結婚式を計画することが大切です。

結婚式の費用内訳――どこにお金がかかるのか?

結婚式の費用を考える際に、多くの人が「総額はいくらかかるのか?」という視点に注目します。しかし、実際にはどの項目にどれだけの費用がかかるのかを把握することで、予算の調整がしやすくなります。結婚式の費用は会場費、料理、衣装、写真、演出、引き出物など、さまざまな要素から成り立っています。それぞれの金額を理解し、優先順位をつけることで、自分たちの理想に近い結婚式を実現しやすくなります。

また、結婚式のスタイルや規模によっても費用の配分は変わります。たとえば、フォトウェディングや家族婚では、装飾や演出にかかる費用を抑えやすい一方、大規模な披露宴では会場費や料理の比率が大きくなります。ここでは、結婚式の費用の内訳について詳しく解説していきます。

会場費・料理・衣装など、大きな割合を占める費用とは

結婚式の費用の中で、最も大きな割合を占めるのが会場費、料理、衣装の3つです。これらは結婚式の印象を大きく左右するため、こだわりたいポイントですが、費用がかさみやすい部分でもあります。

会場費は、結婚式場やホテル、レストランの使用料のことで、一般的には50万円〜150万円程度が相場です。この金額には、挙式料や披露宴会場の使用料、控室代などが含まれることが多く、選ぶ会場によって価格差が大きくなります。

たとえば、高級ホテルのバンケットルームでは100万円を超えることもありますが、カジュアルなレストランウェディングなら30万円程度で借りられる場合もあります。

料理費はゲストへのおもてなしとして最も重要な要素の一つで、1人当たり15,000円〜30,000円程度が相場です。和洋折衷のフルコースやビュッフェ形式など、スタイルによっても異なりますが、こだわりの食材や特別なメニューを加えると費用が上がります。

飲み物も別料金となることが多いため、フリードリンクにするか、ドリンクの種類を限定するかによっても総額が変わります。

衣装代は、新郎新婦のドレスやタキシードのレンタル・購入費用を指し、ウェディングドレス1着で20万円〜50万円が目安です。新郎のタキシードは10万円〜20万円程度が一般的ですが、オーダーメイドの場合はさらに高額になることもあります。

また、お色直しをする場合には、さらに衣装代が加算されるため、予算を考慮しながら選ぶことが大切です。

このほかにも、写真・映像撮影、装飾、引き出物、演出費用なども必要になりますが、どこに重点を置くかによって総額が変わります。

一人当たりの費用はいくら?300人規模の結婚式の実例

結婚式の費用は、ゲストの人数によっても大きく変動します。一般的な結婚式は50〜100人規模が多いですが、300人規模の披露宴を行うケースでは、総額が500万円〜1,000万円を超えることもあります。

たとえば、300人の披露宴を開催する場合、一人当たりの料理と飲み物の費用だけで最低でも450万円(15,000円×300人)が必要になります。これに加えて、会場費、装花、引き出物などの費用が加算されるため、最終的には1,000万円近くになることもあります。

しかし、大規模な結婚式ではご祝儀収入も大きな額になるため、自己負担額を抑えられるケースもあります。たとえば、1人あたり3万円のご祝儀を想定すると、300人×3万円=900万円となり、式の費用をほぼカバーできる可能性があります。

ただし、料理や引き出物にこだわる場合は、ご祝儀だけでは足りず、追加で数百万円の自己負担が発生することもあるため、慎重に予算を組むことが大切です。

大規模な結婚式を成功させるためには、会場の選び方やゲストの人数調整が重要になります。規模の大きな結婚式ほど準備が大変になるため、早めの計画が必要です。

費用を抑えたいなら?意外と節約できるポイント

結婚式の費用を抑えるには、どこを削るかが重要です。ただし、単に安くするだけではなく、費用対効果を考えながらメリハリをつけることが成功のポイントです。

1. 挙式日をオフシーズンにする

結婚式は春と秋が人気ですが、夏や冬のオフシーズンにすると会場費が大幅に安くなることがあります。平日や仏滅の日程も、割引が適用されることが多いので、費用を抑えたい場合は狙い目です。

2. 手作りできる部分を増やす

ペーパーアイテム(招待状、席次表、メニュー表)やウェルカムボードは、自作することで数万円単位で節約できます。また、装花や小物を手作りすることで、オリジナリティを出しながらコストを抑えることも可能です。

3. 衣装のレンタルや持ち込みを活用する

ウェディングドレスやタキシードは、式場提携のものよりも外部レンタルの方が安い場合があります。また、持ち込み料がかかることもありますが、それでもトータルで費用が安くなるケースが多いので、比較検討する価値があります。

4. 引き出物を工夫する

引き出物は、ゲスト1人あたり3,000円〜5,000円程度が相場ですが、品数を減らしたり、カタログギフトにすることで無駄を省けます。最近ではオンラインで選べるギフトも人気があり、送料がかからないためコストダウンにつながります。

このように、工夫次第で数十万円単位の節約が可能になります。結婚式は一生に一度のイベントだからこそ、「費用を抑えつつ満足度を高める」工夫が大切です。

結婚式費用の負担――誰がどのくらい払うのが一般的?

結婚式は人生の大きなイベントであり、特に費用負担の割合はカップルにとって重要なポイントです。総額で数百万円に及ぶことも珍しくない結婚式費用ですが、誰がどのくらい負担するのが一般的なのでしょうか?

新郎新婦で折半するのか、それとも親からの援助を受けるのか、家庭や地域によってさまざまなケースが存在します。

さらに、ご祝儀でどこまで費用をまかなえるのか、もし負担が厳しい場合はどんな方法があるのかを知っておくと、無理のない結婚式を計画しやすくなります。

ここでは、結婚式の費用負担のリアルな割合や、ご祝儀と自己負担のバランス、さらに資金が足りない場合の選択肢について詳しく解説していきます。

新郎新婦で折半?それとも親が負担?リアルな割合とは

結婚式費用の負担割合は、カップルや家庭の状況によって異なりますが、近年では「新郎新婦が全額負担する」ケースが増えているのが特徴です。

特に30代以上のカップルは、自分たちの貯蓄で結婚式を挙げる傾向があり、全額自己負担または親からの一部援助を受ける形が一般的です。

一方で、20代のカップルは親が一部、または全額を負担することも少なくありません。特に、両家が結婚式を「家同士のつながりを深める場」と考えている場合は、親が積極的に費用を出すこともあります。

全国的な傾向としては、親からの援助は平均で100万円〜200万円程度とされ、新郎新婦が残りを負担する形が多くなっています。

また、伝統的な考え方では、新郎側が結婚式費用の60%〜70%を負担し、新婦側が30%〜40%を負担するという習慣もあります。ただし、最近では「二人の結婚式だから平等に負担したい」と考えるカップルも増えており、折半するケースも珍しくありません。

最終的には、お互いの経済状況や親の考えを話し合い、どのような割合で負担するかを決めるのが大切です。事前に親と相談し、援助の有無や具体的な金額を確認しておくと、スムーズに計画を進めやすくなります。

ご祝儀でどこまでカバーできる?収支バランスの考え方

結婚式の費用を考える上で、多くのカップルが気になるのがご祝儀でどこまでカバーできるのかという点です。ご祝儀はゲストからのお祝いの気持ちであり、一定の金額を結婚式の費用に充てることができますが、すべてをまかなえるわけではありません。

ご祝儀の相場は、一般的に友人や同僚は3万円、親族は5万円〜10万円、上司は5万円程度とされています。たとえば、80人のゲストを招待し、一人当たり3万円のご祝儀を受け取った場合、合計で240万円になります。これは結婚式の総費用の一部を補填するのに役立ちますが、特に会場費や料理費が高額な場合、自己負担が発生するのは避けられません。

また、結婚式の収支バランスを考える際には、「一人当たりの費用」と「ご祝儀の額」を比較することがポイントになります。例えば、料理・ドリンク・引き出物などの費用が一人当たり2万円の場合、ご祝儀3万円を受け取れば1万円分の利益になります。

しかし、これが1人当たり4万円の高級コースであれば、ご祝儀だけではカバーしきれず、自己負担が増えてしまいます。

そのため、結婚式の規模や内容を決める際には、「ご祝儀収入を考慮した上で、自己負担額をどれくらいにするか」を計算しておくことが重要です。

無理なく楽しめる結婚式を計画するためにも、ご祝儀に頼りすぎず、事前にある程度の貯蓄を準備しておくと安心です。

費用負担が不安な場合の選択肢――ローンや補助制度

結婚式の費用が思ったより高くなり、自己負担が大きくなると感じた場合、いくつかの選択肢があります。そのひとつがブライダルローンの利用です。

ブライダルローンは、結婚式や新婚旅行、新生活の準備費用を目的としたローンで、銀行や信販会社で提供されています。

金利は3%〜8%程度が一般的で、借入額は50万円〜500万円程度まで可能な場合が多いです。審査の基準は収入や信用情報によりますが、一定の安定収入があれば比較的通りやすい傾向があります。

ただし、ローンを利用する場合は毎月の返済計画をしっかり立てることが重要です。特に、結婚後は新生活のための費用も必要になるため、無理のない範囲で借りることをおすすめします。

もう一つの選択肢として、一部の自治体では結婚支援の補助金制度を設けている場合があります。例えば、新婚世帯向けに引っ越し費用や住宅取得費を補助する制度があり、最大で30万円〜60万円の助成を受けられるケースもあります。

ただし、自治体ごとに条件が異なるため、事前に確認することが大切です。

また、最近では結婚式の費用を分割払いできるプランを提供する式場も増えてきています。一括で支払うのが難しい場合でも、無理のない範囲で計画を立てることで、理想の結婚式を実現しやすくなります。

結婚式の費用負担に不安を感じる場合は、ローンや補助金制度を上手に活用しながら、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。

結婚式は一生の思い出となるイベントだからこそ、後悔のない選択をするために、事前にしっかりとリサーチし、準備を進めましょう。